人脸识别定位卡充电发卡机有哪些用处?定位卡充电柜都有哪些科技亮点?

公司新闻

2025-11-10

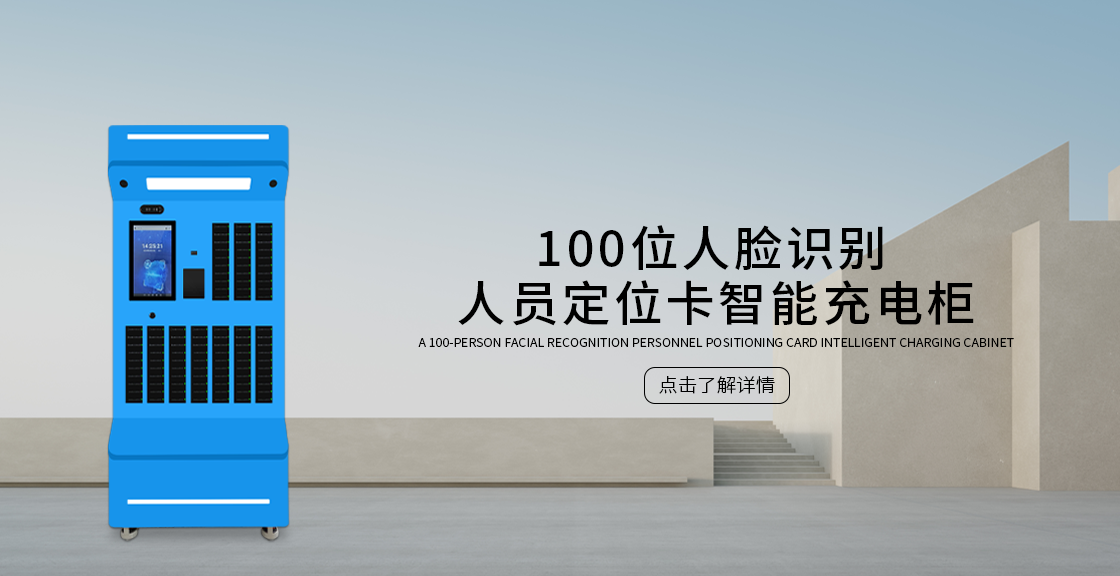

人脸识别定位卡充电发卡机与定位卡充电柜作为人员定位管理系统的核心设备,在工业安全、公共管理等领域展现出显著价值,其功能与技术亮点可归纳如下:

一、人脸识别定位卡充电发卡机的核心用处

二、定位卡充电柜的科技亮点

三、典型应用场景与价值

相关推荐

2025-11-12

2025-11-03

2025-11-03