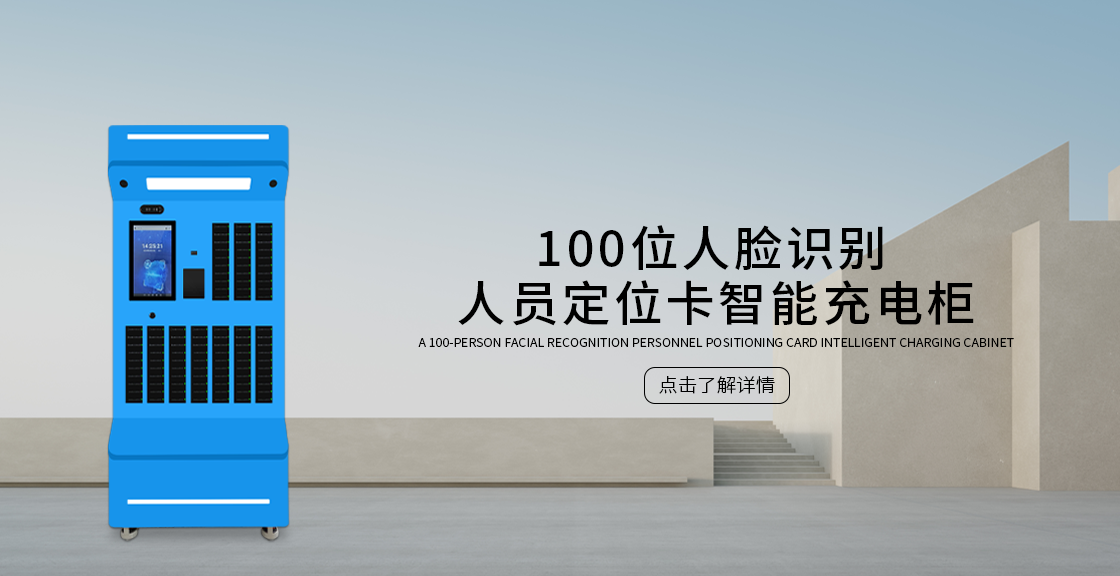

在化工、矿山、建筑等高风险场景中,人员定位卡是保障作业安全、实现精准管控的核心工具 —— 它不仅关联着人员实时位置追踪,更直接影响突发险情下的救援效率。然而,传统定位卡管理长期受困于 “发卡难、续电慢、管控断层” 三大痛点:人工登记发卡耗时长、易出错,存在冒领或错发风险;卡片电量不足导致定位信号中断,形成安全盲区;取用流程繁琐进一步拖慢作业效率。

如今,“人脸识别发卡 + 智能充电” 的双赋能方案,正从技术根源上破解这些难题,推动定位卡管理从 “被动应对” 转向 “主动高效”,实现从 “发卡难” 到 “满电秒取” 的跨越,为高危区管控树立全新标杆。

在高危作业场景中,传统定位卡管理模式的弊端早已成为安全运营的 “短板”,具体集中在三个维度:

发卡效率低,身份核验存风险:传统发卡依赖人工登记姓名、工种、作业区域等信息,平均每人发卡耗时 3-5 分钟,早高峰作业人员集中时易形成排队拥堵;同时,人工核验仅靠证件比对,无法杜绝 “代领卡”“冒领卡” 现象,若非授权人员持有定位卡进入高危区,将埋下极大安全隐患。

卡片续电慢,定位存在盲区:定位卡需持续供电才能维持信号传输,但传统模式下,卡片没电后需人工收集、统一充电,单次充电耗时 2-4 小时,且无法实时掌握每张卡片的电量状态 —— 部分工人携带低电量卡片下井 / 作业,中途电量耗尽后,人员位置无法追踪,形成 “安全盲区”,突发情况时难以快速定位救援。

管理无数据,管控难闭环:人工登记模式下,“谁领了卡、卡用在哪、电量剩多少、何时归还” 等关键信息仅靠纸质记录或简单表格留存,数据无法实时同步,一旦出现卡片丢失或人员离岗,无法快速追溯流向,管控链条存在明显断层。

“人脸识别发卡 + 智能充电” 并非单一技术的叠加,而是通过 “身份核验 - 卡片供给 - 电量保障” 的全流程协同,构建定位卡管理的 “闭环体系”,每一项技术都精准对应传统模式的痛点:

基于 AI 视觉识别技术的发卡系统,将 “身份核验 - 卡片绑定 - 授权发放” 流程压缩至 5秒内,彻底解决 “发卡难、核验松” 问题:

精准身份核验:作业人员无需携带实体证件,只需面对识别终端,系统即可通过比对后台人员数据库(含姓名、工种、授权作业区域等信息),完成身份核验 —— 识别准确率达 99.8% 以上,有效杜绝代领、冒领,确保 “人、卡、权限” 三者统一。

动态权限匹配:系统可根据人员工种、作业任务自动匹配定位卡的 “有效区域权限”(如电工仅能进入配电区,焊工仅能进入焊接作业区),发卡时同步写入权限信息,避免非授权人员进入高危禁区。

无接触高效发卡:识别通过后,智能发卡柜自动弹出绑定好的定位卡,全程无需人工干预,单人发卡时间5秒内,早高峰作业人员集中时也能快速通行,大幅提升上岗效率。

配套的智能充电柜,通过 “实时监测 - 自动充电 - 电量预警” 的智能化管理,确保每一张定位卡始终处于 “满电状态”,实现 “随取随用、秒取即走”:

分布式充电,即还即充:充电柜采用模块化设计,每张卡片对应独立充电仓位,作业人员归还卡片时,插入仓位即可自动通电充电,无需人工分类整理;充电柜支持 “快充模式”,30 分钟即可充至 80% 电量,1 小时满电,满足高频次周转需求。

电量实时可视化:后台管理系统可实时显示每一个充电仓位的卡片电量、充电进度,管理人员能远程监控卡片状态,若某张卡片电量低于 20%,系统会自动发出预警,提醒优先充电,杜绝 “低电量卡片流出”。

取卡优先满电:智能算法会自动识别充电柜中的 “满电卡片”,当作业人员取卡时,系统优先弹出满电卡片,确保拿到的卡片能满足全天作业需求,避免因中途电量不足导致定位中断。

“人脸识别发卡 + 智能充电” 的双赋能,不仅解决了定位卡管理的具体痛点,更从根本上提升了高危区的整体管控效率,实现 “安全” 与 “效率” 的双重提升:

通过人脸识别的强身份绑定,每一张定位卡都与特定作业人员的权限挂钩,非授权人员无法领取卡片,自然无法进入需定位管控的高危区;同时,定位卡的实时位置数据与人员身份同步,管理人员在后台可清晰看到 “谁在哪个区域作业”,一旦人员进入未授权区域,系统会立即发出越界预警,及时制止违规行为。

由于所有定位卡均处于满电状态,人员位置信号全程稳定,突发险情(如矿山坍塌、化工泄漏)时,救援人员可通过定位系统快速锁定受困人员的精确位置,无需浪费时间排查 “信号中断区域”,大幅缩短救援响应时间 —— 以矿山场景为例,传统模式下因卡片没电导致的 “定位盲区”,可能使救援时间延长 1-2 小时,而满电卡片可确保定位全程在线,为救援争取关键时间。

降人力成本:无需专人负责发卡登记、卡片充电整理,1 套智能发卡 + 充电系统可替代 2-3 名人工,每年节省人力成本 10-20 万元;

降时间成本:单人发卡时间从 5 分钟缩至 10 秒,按每日 200 人作业计算,每天可节省时间约 15 小时,作业人员能更快上岗;

降卡片损耗:智能充电柜的独立仓位和自动充电保护,可避免卡片因人工随意摆放、过度充电导致的损坏,延长卡片使用寿命 30% 以上。

所有 “发卡 - 取卡 - 充电 - 归还” 的操作数据均实时上传至后台系统,形成完整的管理台账:管理人员可追溯某张卡片的领取人、使用时间、充电记录,若卡片丢失,能快速定位最后领取人;同时,通过分析卡片使用频率、充电次数等数据,可优化卡片配置数量,避免资源浪费。

这套双赋能方案之所以能成为定位卡管理的 “新标杆”,核心在于它具备 “场景适配性强、技术成熟度高、投入产出比优” 的特点:

场景适配广:无论是地下矿山、高空建筑,还是密闭化工车间,只要涉及人员定位管控,这套方案均可快速落地,无需针对特定场景进行大规模改造;

技术门槛低:人脸识别、智能充电均为成熟技术,设备安装简单,作业人员无需额外培训即可上手使用(取卡仅需刷脸、插卡 / 取卡即可);

投入回报快:按单套系统投入 3-10 万元计算,通过节省人力成本、提升作业效率,一般 1-2 年即可收回投入,长期收益显著。

从 “发卡难、续电慢” 到 “满电秒取、精准管控”,“人脸识别发卡 + 智能充电” 的双赋能方案,不仅是定位卡管理工具的升级,更是高危区安全运营理念的革新 —— 它让定位卡从 “单纯的安全工具”,变成了 “连接人员、安全、效率的核心节点”,为高危行业的数字化管控提供了可借鉴、可推广的全新模式。