对工厂车间、电力基站、轨道交通的管理者来说,电动工具管理总像块 “烫手山芋”:一边是 “电池过充着火”“非授权使用出事故” 的安全红线不能碰,一边是 “找工具耗半小时”“盘点记不清” 的效率难题绕不开。但现在,搭载双生物识别 + 智能安防 + 数据化管理的电动工具智能充电柜,正凭着 “安全 + 高效” 的双重优势,成了管理者案头的 “新宠”—— 既给安全上了 “保险栓”,又给效率装了 “加速器”。

管理者最揪心的,莫过于 “万一”:万一电池短路冒烟没人发现,万一非专业人员乱碰高压工具…… 智能充电柜的安全逻辑,就是把这些 “万一” 掐灭在源头。

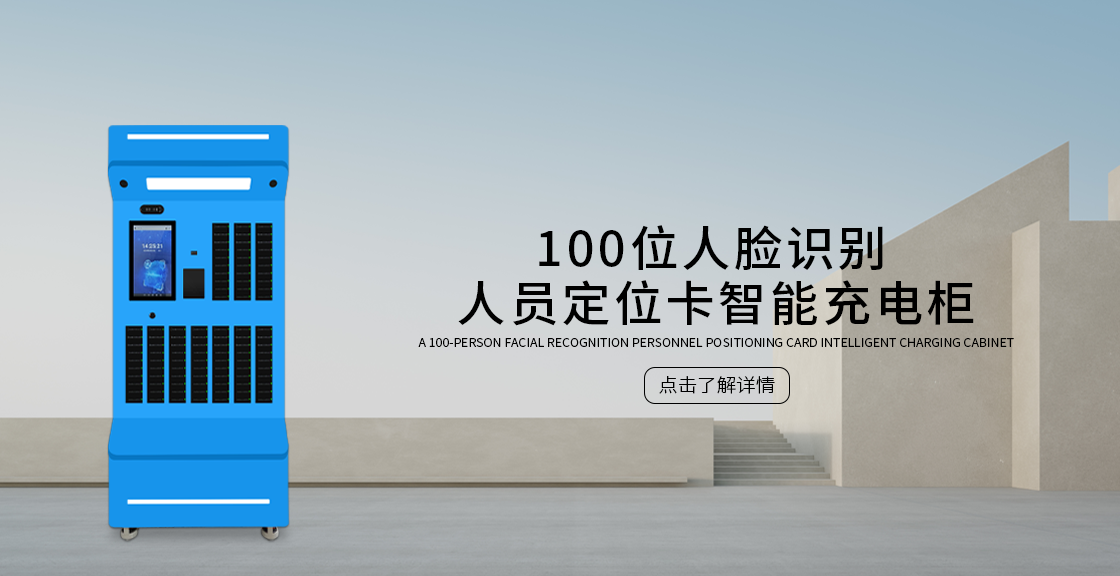

传统充电柜靠钥匙或密码,总有 “钥匙丢了被乱用”“密码传多了管不住” 的漏洞。而智能柜的 “人脸识别 + 虹膜识别” 双验证,相当于给工具上了把 “活体密码锁”:

领工具时,刷脸快速核验身份,戴安全帽、护目镜?没关系,虹膜识别能穿透镜片扫描眼球纹理,误识率比 “人工认人” 低 1000 倍。在国家电网的变电站,只有持高压操作证的员工,才能通过双验证领取绝缘工具,非授权人员连柜门都碰不到。

每次操作自动留痕:谁领了哪台工具、几点启动充电、是否按时归还,全绑定生物信息存档。哪怕工具出了问题,后台一查就知道 “谁在用、用在哪”,责任到人的追溯体系,让 “出了事找不到人” 成为过去。

电池过充、线路老化引发的烟雾,是安全事故的 “前奏”。智能柜的 “嗅觉” 比人工巡检灵敏 10 倍:

柜内藏着高精度烟雾传感器,哪怕只有 0.03% 浓度的烟雾(还没到肉眼可见的程度),就能触发声光报警,同时给管理员手机发推送 —— 在某汽车车间的测试中,从电池短路冒烟到系统报警,全程仅用 2 秒,比人工发现快了近 10 分钟。

更 “聪明” 的是联动防御:一旦检测到异常,系统会自动切断该区域充电电源,部分型号还能打开通风口降温,相当于给电池装了 “自动灭火器”。中车检修库的管理者坦言:“以前夜班总担心电池出事,现在手机不响,就能睡个踏实觉。”

管理者最头疼的,莫过于 “内耗”:工人找工具、登记、充电来回跑,管理员盘点、统计、追责耗精力。智能充电柜的高效逻辑,就是把人从这些琐事里 “解放” 出来。

不用再翻厚厚的登记本,不用再扯着嗓子问 “谁拿了冲击钻”—— 智能柜自带 “电子台账”:

领用时扫码 / 刷脸,系统自动记录 “工具型号 + 领用时间 + 使用者”;归还时一放,充电状态、剩余寿命同步更新到后台。管理者在办公室点开系统,就能看到 “哪台工具在充电、哪台被领走、哪台该保养”,盘点时间从 “3 小时 / 次” 压缩到 “5 分钟 / 次”。

还能生成 “效率报表”:某建筑公司通过数据发现,一款扳手因充电慢导致使用率低,换成快充模块后,单日使用时长从 2 小时涨到 5 小时,工人等工具的时间省了一半。

传统充电柜常出现 “急用的工具没电,闲置的占着充电位” 的尴尬,智能柜却能 “按需分配”:

系统根据工具的使用频率、下次领用时间,自动调度充电优先级。比如知道早上 8 点电工要用电钻,凌晨就会优先给它充满电;闲置的切割机则安排在用电低谷期充电,还能省电费。

工人找工具更简单:APP 上搜 “角磨机”,直接显示 “在 3 号柜第 2 层,电量 98%”,走到柜前刷脸即取,不用再挨个翻找 —— 某机械车间算过一笔账:仅此一项,每天就能省出 2 小时 / 人的有效工作时间。

对管理者来说,智能充电柜的价值,远不止 “安全 + 高效” 的简单叠加:

国家电网的安全负责人说:“双生物识别 + 烟雾报警,让我们顺利通过了年度安全审计,再也不用为‘非授权操作’扣分发愁。”

中车的车间主任算过账:“效率提升后,每月少雇 2 个专职管理员,工具损耗率降了 60%,一年能省近 10 万。”

建筑项目的经理更直接:“以前天天担心‘工具出事’‘工人窝工’,现在柜子能自己管好,我终于能腾出手抓生产了。”

当电动工具智能充电柜同时把 “安全漏洞堵死”“效率内耗磨平”,对管理者而言,它早已不是一台普通的柜子,而是能扛事、能增效的 “管理助手”。这 “双 buff” 加身的新宠,正在让越来越多管理者明白:省心、放心、提效,原来可以一步到位。