在煤矿安全生产的全流程中,瓦斯检测仪、人员定位仪、一氧化碳检测仪等便携仪是井下作业人员的 “生命防线”。这些设备的发放、回收、维护与状态监控,直接关系到每一位矿工的生命安全和煤矿企业的生产秩序。然而,长期以来,传统人工管理模式的诸多弊端,成为困扰煤矿企业的 “老大难” 问题,严重制约了安全管理效率与生产运营效益。

传统模式下,煤矿便携仪管理完全依赖人工操作。井口值守人员需要 24 小时轮班,面对多班组轮换的高峰时段,工人需排队登记姓名、工种、设备编号等信息,整个流程繁琐且耗时。以 30 人的班组为例,人工发放、核对、签字的过程往往需要 20-30 分钟,不仅延误了工人下井作业时间,还易因登记失误出现错发、漏发情况。更关键的是,人工无法实时判断设备状态 —— 部分便携仪电量不足、传感器失灵或已过校准周期,仍可能被发放至工人手中,这些 “带病” 设备流入井下,如同埋下安全隐患,一旦发生瓦斯超标等突发情况,可能导致监测失效,引发严重安全事故。

此外,纸质台账的管理方式也存在诸多漏洞。设备的发放回收记录、校准维修记录全靠人工填写,不仅工作量大,还易出现数据错误、台账丢失或篡改等问题。当监管部门检查时,企业需耗费大量人力整理台账,难以快速提供完整、准确的追溯数据。同时,设备盘点、库存统计也需人工逐台清点,耗时费力且易出现设备丢失、账实不符的情况,增加了企业的设备损耗成本。

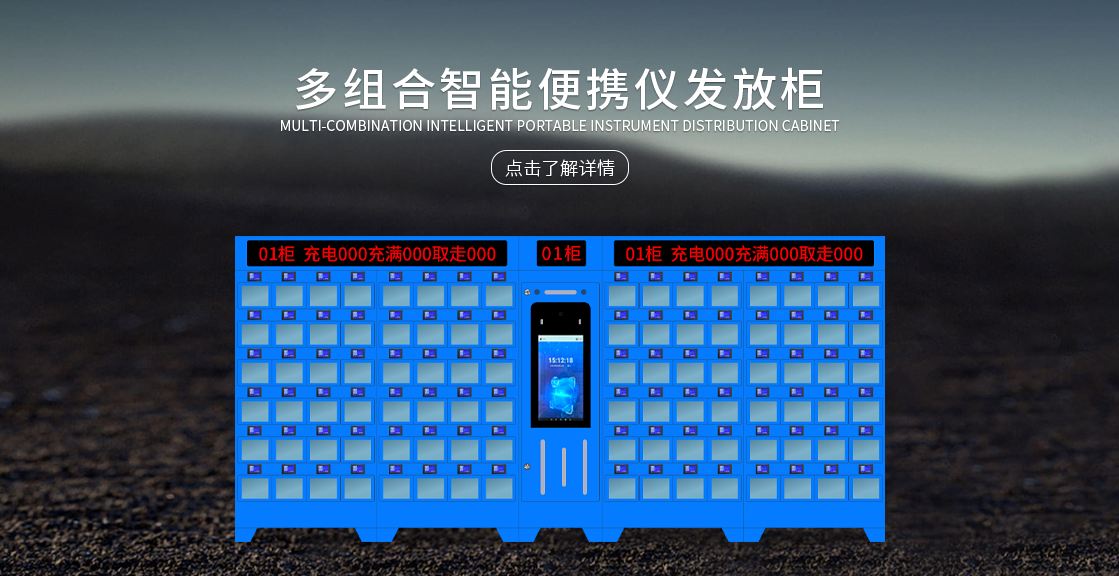

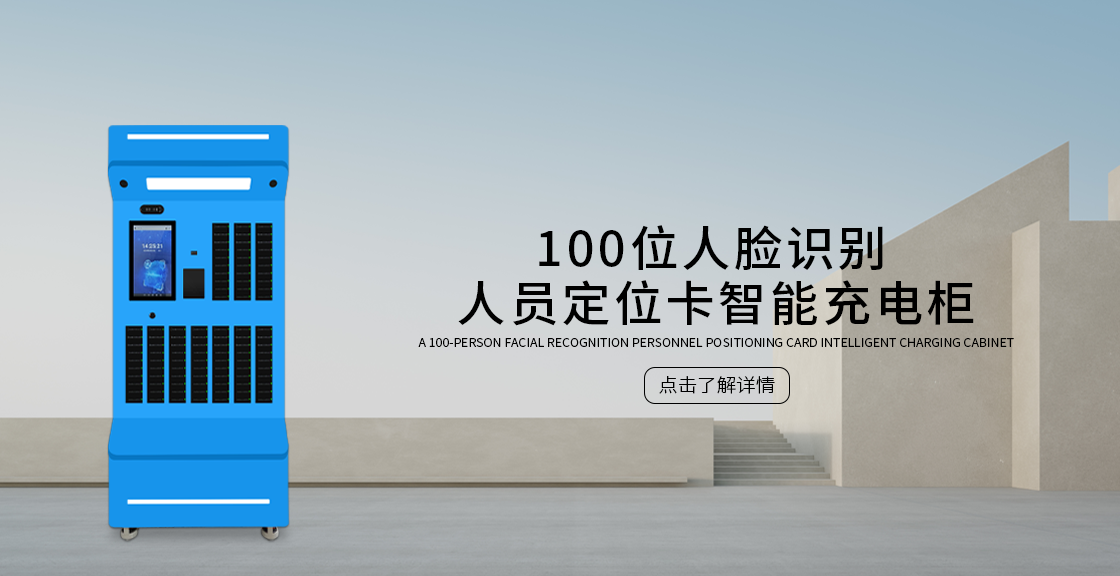

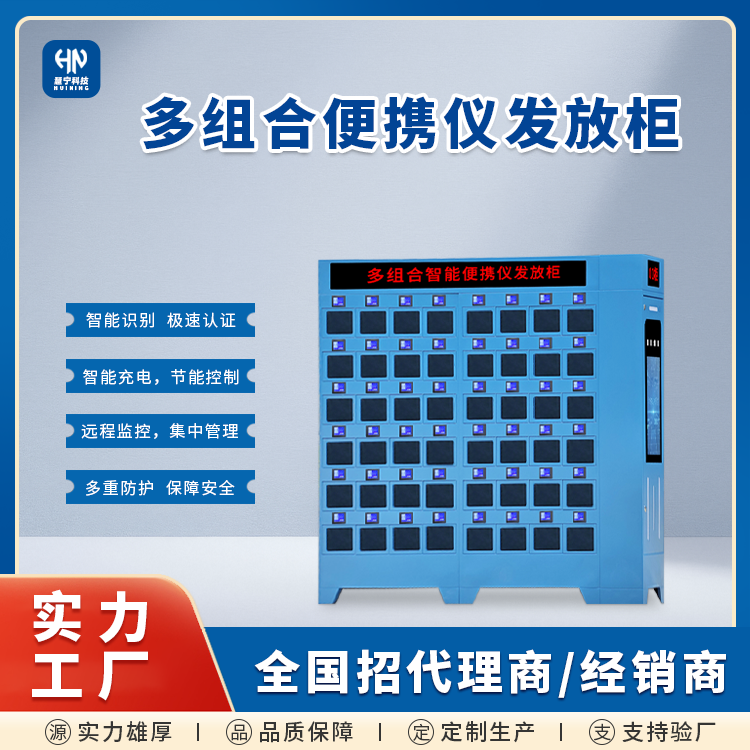

无人值守智能便携仪管理发放系统的出现,为煤矿行业带来了颠覆性的管理革新。该系统专为煤矿场景量身打造,从硬件设计到软件功能,全方位适配煤矿生产的特殊需求。在发放流程上,系统支持矿灯编号、指纹、人脸识别等多种身份核验方式,工人无需排队等待,只需简单操作即可完成身份验证,3 秒内实现便携仪的自动发放与回收。以某大型国有煤矿为例,引入系统后,30 人班组的设备领取时间从原来的 25 分钟缩短至 5 分钟,单班出勤效率提升了 40%,彻底解决了高峰时段的拥堵问题。

在设备状态管控上,系统内置高精度智能检测模块,能够自动识别便携仪的电量、校准状态、传感器灵敏度等关键参数。一旦发现设备电量低于阈值、未按周期校准或存在故障,系统会立即锁定该设备,禁止发放,并自动发送预警信息至管理人员的手机终端,督促其及时处理。这一功能让不合格设备彻底无法流入井下,将设备安全管控的关口前移,从源头上杜绝了因设备问题引发的安全风险。某地方煤矿使用该系统一年后,便携仪故障下井率从原来的 8% 降至 0,安全事故发生率同比下降了 30%。

数据管理方面,系统实现了全流程数字化管控。每台设备的发放人、领取时间、归还时间、使用时长、设备状态等信息都会被实时记录,自动上传至云端管理平台,形成不可篡改的电子台账。管理人员通过电脑、手机即可远程查看设备实时状态、库存数量、校准提醒、使用统计等数据,无需人工统计整理。面对监管检查时,只需一键导出合规报表,即可清晰呈现设备全生命周期的管理记录,让检查工作高效便捷。同时,系统还支持数据对接功能,可与煤矿现有安全监控平台、人员定位系统互联互通,实现数据共享,助力企业构建一体化安全管理体系。

在人力成本控制上,系统的无人值守模式成效显著。传统管理模式下,一座中型煤矿需配备 3-4 名专职人员负责便携仪发放、台账登记、设备盘点等工作,年人力成本高达 20-30 万元。引入该系统后,无需专人值守,仅需 1 名管理人员负责日常维护与异常处理,每年可节省人力成本 80% 以上。同时,系统有效降低了设备错发、丢失、损坏的概率,某煤矿统计显示,使用系统后,设备损耗率从原来的 6% 降至 1%,每年减少设备重置成本 10 余万元。